由同济大学和上汽技术中心承担的《汽车驾驶性开发及评估系统研究》 (1517)课题, 资助资金45万元。该课题通过主客观一致性算法,将驾驶性主观感受进行客观量化,解决主观评估结果离散、不一致的问题。所设计开发的集成采集系统已广泛应用于AS32、AS33、AP31 Major、EP35、EH32等项目的驾驶性VTS指标制定及驾驶性节点客观评估的环节中,该评估体系及建立的数据库和知识库发挥了重要的作用。同时,还应用于civic、binrui、lamando、BMW、P7、Model3、LS500H、ES6等竞争车的驾驶性对标分析中,为企业制定产品的驾驶性风格和VTS提供了重要的借鉴作用。助力企业荣获了2021年度上汽软件二等奖。

课题研制成果对该奖项的贡献度为80%左右。

由同济大学和上汽商用车技术中心承担的《涡轮增压器气流噪声控制研究》(1628)课题,资助资金40万元。该课题研制的多腔穿孔消声器声学性能计算与结构优化设计软件以及消声器传递损失台架测试后处理软件,支持企业成功应用于D20匹配SV6/SV7/SK8/SV9等平台的压后消声器设计,在企业产品开发过程中发挥了重要作用,

上汽π(D20)发动机包含4大创新技术(高效燃烧技术、低NVH性能技术、低摩擦损耗技术、整机低排放技术),其中,该课题研究成果低NVH性能技术(增压器压后孔槽式消声器)作为上汽π(D20)两级增压柴油机四大技术创新点之一,助力企业荣获了“中国心”2020年度十佳发动机称号、荣获了2021年度上汽技术创新一等奖。

课题研究成果对以上奖项的贡献度为10%左右。

由同济大学和上汽技术中心承担的《可调制动踏板感觉的智能IBS系统开发》(1608)课题,资助资金40万元。该课题正向完整设计开发拥有自主知识产权的汽车智能制动系统,即一种集成式电子液压制动系统(IEHB),研制的功能样机在RX5上进行了改装,进行了实车验证,各项性能指标达到国内领先水平,具备产业化基础,打破国外公司对电子液压制动系统的垄断。该项目在系统方案、?踏板感觉目标设定、软件架构设计方面,有力支持了上汽技术中心、上海擎度科技和联创电子进行智能制动系统的工程开发,助力企业获得了2020年度上汽技术创新一等奖。

课题研制成果对该奖项的贡献度为20%左右。

]]>

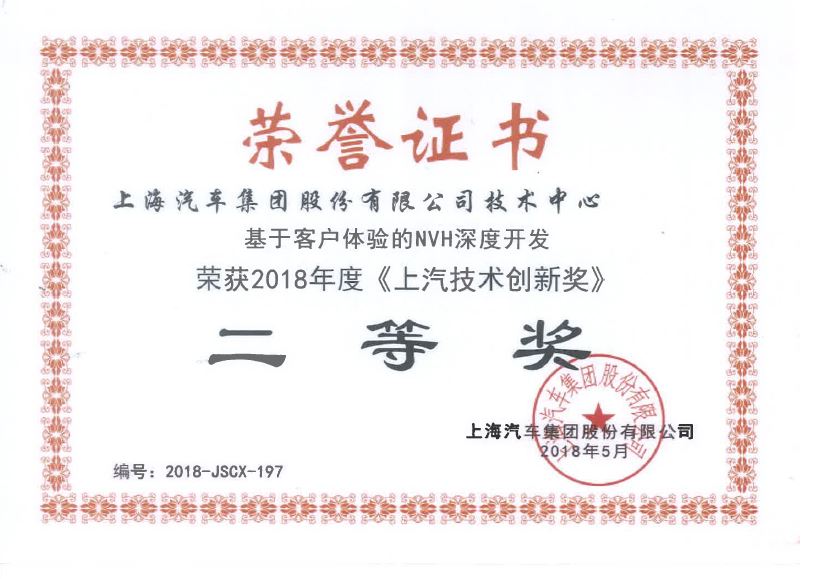

由复旦大学和上汽技术中心承担的《主动声音设计系统》 (1508)课题, 资助资金45万元。该课题开发了模拟引擎声的粒子声效算法和可控数学演算算法模型,以及主动声音设计算法的编辑、软硬件集成、音效设计和参数确定工作,实现了基于第三方DSP平台的主动声效算法移植,算法通用性良好,在整车上完成了调试集成,实车效果明显,具备了产业化基础。已推进EP33L项目增加主动声浪的Feature,作为提升客户感知的功能。该课题开创了主动声音控制的方向、思路,扩展了NVH开发的范围为新四化下产品的主动控制提供了更多有益的启发,助力企业获得了2018年度上汽技术创新二等奖。

课题研究成果对该奖项的贡献度为50%左右。

]]>

由上海理工大学和上海纳铁福公司承担的《传动轴旋锻工艺变形机制及疲劳失效机理研究》 (1623)课题, 资助资金40万元。该课题研制的常温旋锻工艺生产的空心传动轴已成功应用于奥迪B8/B9/C7、奔驰253等项目,产生了不菲的经济效益和社会效益:截止到2021年12月,累计新增产值85560万元,新增利润19830万元,新增税收2975万元。助力企业获得了2017年度上汽技术创新二等奖。

课题研究成果对该奖项的贡献度为80%左右。

]]>

由上海理工大学和上海纳铁福公司承担的《传动轴旋锻工艺变形机制及疲劳失效机理研究》 (1623)课题, 资助资金40万元。该课题研制的常温旋锻工艺生产的空心传动轴已成功应用于奥迪B8/B9/C7、奔驰253等项目,产生了不菲的经济效益和社会效益:截止到2021年12月,累计新增产值85560万元,新增利润19830万元,新增税收2975万元。助力高校和企业获得了2018年度上海市技术发明二等奖。

课题研究成果对该奖项的贡献度为100%。

]]>